声が出しにくい!?機能性発声障害に陥るプロセスの例を解説では、どの様なケースで発声障害に陥るのかを確認しました。

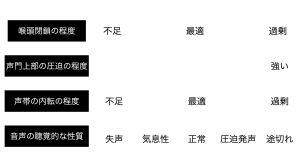

機能性発声症と診断される方は大きく分けて過緊張性型と低緊張型に分けられます。

こちらの図を観ると左側に近づけば低緊張型。

真ん中が異常がない、技術が高いと言えると思います。

右側に行けば過緊張性型となります。

この記事では、どの様な状況が起きると過緊張性型や低緊張型の機能性発声症が起こりやすいのかを今までの症例を音声学をヒントにまとめました。

それでは異常が出るパターンの解析例をみてみましょう。

どの音域でエラーが起こりやすいのか

低音域〜中音域〜高音域のいずれかでエラーが起きるのか。

全音域でエラーが起きるのか。

過緊張性型も低緊張性型も広い音域でエラーが起こる事が多いですが、過緊張型は発声に技術を要する高音域でのエラーが起こる事がとても多いです。

低緊張性型の方は低音域の声門閉鎖が弱い、高音域での声門閉鎖が強いと言うのはレアなように感じます。

どの母音でエラーが起こりやすいのか

「あ い う え お」の、どの母音でエラーが起こりやすいのかを確認します。

母音にはそれぞれ音響特性があり、その音響特性は発声に影響を与えます。

詳しい母音の音響特性についてはこちらをご覧下さい。

過緊張型は「あ」母音でエラーが起こる事が多いです。

これは「あ」母音の第1、第2フォルマントの周波数が高く、第1、第2フォルマントの周波数が近いため、エネルギー増幅が過剰になりやすいためと言われています。

「い」「う」母音は弱母音と言われ、歌唱用の訓練を受けていなければ、強いエネルギーを作る事が難しいと言われています。

そのため低緊張型の方からすると、力強い声が特に出しにくいと考えられます。

この他に一般的に歌唱技術として「音を伸ばす」と言う事もありますので、「音を伸ばすと声がつまる」「音を伸ばすと息が漏れる」と言うのもよくあります。

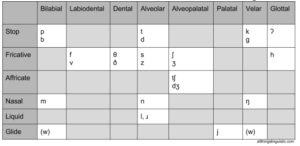

どの子音でエラーが起こりやすいのか

ここでは例として数パターンの子音を書いておきます。

音声上の最小の単位を音素(Phoneme)と呼びます。

例えば、「あたま」をローマ字表記にすると「A T A M A」になります。

この言葉を子音と母音でばらすと「A(母音) T(子音) A(母音) M(子音) A(母音)」とここまで細かく分ける事が出来ます。

「あたま」と言う言葉の場合、TとMが子音。Aが母音と分ける事が出来ます。

ではそれぞれの子音の特性を考えてエラーが起こりやすい言葉を導き出してみましょう。

Unvoiced Consonant (無声子音全般)

無声子音の発音時には声帯は振動しておらず、瞬間的に声門が小さく開くとも言われています。

・主な無声子音はこちら

P T K F S SH CH H

これらの子音は前述した通り、一時的に声門の閉鎖が緩まるため、低緊張性型の方はその後の母音に上手に移動しづらいと感じます。

例えば「K O K O L O(こころ)」と歌う際にKで息が強烈に漏れてしまい、その後のO母音への移動が困難になってしまいます。

桜田の体感や、クライアント様の声を聴いている範囲での体感とはなりますが、一度、強烈に息漏れを起こしてしまうと、その後の音で声門閉鎖を取り戻すのはかなり困難なように感じます。

Plosive(有声子音)

Plosiveは破裂音の事で、この中でも有声子音と呼ばれる物を選びました。

有声子音は声帯の振動を伴った発音のため、声門は閉鎖した状態となります。

・主なPlosive(有声子音)はこちら

B D G

これらの子音は声門を閉鎖したまま発音するのに加え、唇(B)舌先(D)軟口蓋(G)で息の流れを遮ぎった後、破裂を起こさせるため、声門下圧を高めると言われています。

これが原因で過緊張性型の方は「声が詰まる」と感じる方が多いと思われます。

Nasal Consonant(鼻声子音)

M N NG

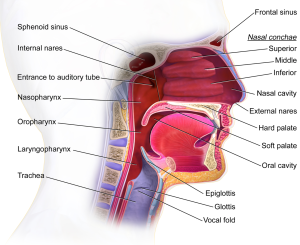

これは番外編ですが、この3つの鼻声子音は軟口蓋(Soft Palate)を下げ鼻腔に空気を送る子音になります。

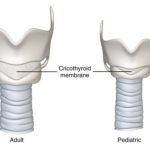

こちらの図の口の奥の部分のSoft Palateを下げて音を鼻に誘導します。

ただし軟口蓋を下げた状態を母音発声時にも引きずってしまう事がありその結果、適切な共鳴が行われず(Unti-formant)エネルギーが落ち、鈍い音色を出す事になります。

鼻声についての詳細はこちらの動画をご覧下さい。

各子音をまとめたInternet Phonetic Alphabetはこちらをご覧下さい。

まとめ

今回は機能性発声障害の方でよくみるエラーの起こるパターンを例として挙げてみました。

これらの例は機能性発声障害でなくとも、健常者の歌手などでも陥りやすいケースです。

このように発声の弱点発見のための評価。目的はHabilitation。(発声のベースラインからの強化)

発声障害の方の評価。目的はSinging Rehabilitation。(うたごえを以前と近い状態を目指す)

この両方の共通点がとても多いと言えます。

この記事を参考にエラーパターンの解析に役立てて頂ければ幸いです。

発声障害のトピックの時に必ずと言っていい程伝えるのは、患者さんが声に異常を感じた場合は音声外来の受診をおすすめします。

少し出しにくくなった、もしくは話し声が日常使用が出来る状態に戻っているのであればボイストレーナーが担当します。

僕が声を聴いて病理性を疑う場合はまず医師を紹介して状態を確認してもらっています。

この記事を書いた人

-

セス・リッグス Speech Level Singing公認インストラクター日本人最高位レベル3.5(2008年1月〜2013年12月)

米Vocology In Practice認定インストラクター

アーティスト、俳優、プロアマ問わず年間およそ3000レッスン(のべレッスン数は裕に30000回を超える)を行う超人気ボイストレーナー。

アメリカ、韓国など国内外を問わず活躍中。

所属・参加学会

Speech Level Singing international

Vocology in Practice

International Voice Teacher Of Mix

The Fall Voice Conference

Singing Voice Science Workshop

最新の投稿

ボイストレーナーのお仕事2024.12.23ボーカルエクササイズは単なるウォーミングアップ?

ボイストレーナーのお仕事2024.12.23ボーカルエクササイズは単なるウォーミングアップ? ミックスボイス2024.11.18加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート3

ミックスボイス2024.11.18加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート3 加齢による声の変化2024.11.12加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート2

加齢による声の変化2024.11.12加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート2 加齢による声の変化2024.11.10加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート1

加齢による声の変化2024.11.10加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート1