- 2021.07.28

- 歌手のための音声学

なんだか論文みたいなタイトルですね。(笑)

ここまでシンガーの共鳴法について書いてきました。

・声帯で作られる声の元について解析した記事

喉頭原音ってどんな仕組みで「声」に変わるの?

・それを共鳴腔に流し込む事によって母音や声色が生成される事について解析した記事

最強の共鳴メソッド?母音を科学的に解説!

・共鳴腔と倍音の関係性。その操作方法について書いた記事

母音と倍音の関係性。操作方法って?

今回はいよいよ歌唱における倍音と共鳴の関係性について話して行こうと思います。

歌声において重要な倍音・共鳴の要素とは?

共鳴周波数について

歌声において重要なのは、声色ではないでしょうか?

どんなに高い声が出ても、それが歌唱に耐えられる音色でなくてはいけません。

ただ出る音域の事を生理的音域。

歌に使える音域の事を音楽的音域と呼びます。

僕らは音楽的音域を拡げる必要があるわけですね。

「個性のある声」と言いますが、その人の声色を認識出来る周波数帯域は大体3,000Hzくらいまであれば誰の声かは分かります。

より明確に捉えるのであれば〜4,000Hzくらいまでの帯域をカバーして再生すれば、ほぼ誰の声であるのか認識する事は出来ます。

ちなみに、「い」」母音の第2共鳴が2300H~2800Hzくらいですので、声において個体を認識を可能とする周波数帯域は、母音における発音・共鳴法でトレーニング可能と考える事が出来ます。

つまり人間が美しいと認識する歌声のトレーニングにおいて、母音をボイストレーニングのツールとして考える事は、とても重要と考えられます。

倍音について

歌声。特に地声発声の聞こえ方において、第1〜第3倍音(音程によっては第4,第5倍音も)がとても重要な事が分かっています。

第1共鳴の中に倍音がいくつ存在しているかによって聞こえ方に変化がある事はシミュレーターを使った実験でも確認出来ています。

ではどのように聞こえ方に変化が起こるのか見ていきましょう!

第1共鳴に2つ以上の倍音がある場合

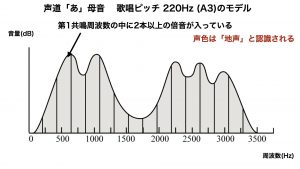

まずはこちらの図を見てみましょう。

これは男性の「あ」母音の声道の共鳴特性にA3(220Hz)を歌ったモデルです。

第1共鳴に倍音が3つ存在するのが確認できますね。

この時の聞こえ方は、とても力強い地声です。

この共鳴法をアメリカの発声教育学者Bozeman氏はOpen Timbre(開いた音色)と呼んでいます。

この共鳴法はベルティング発声で用いられる方法です。

もう1回言います。技術の高いシンガーは、この方法を使ってベルティング発声を行います。

高音域になれば、基音も倍音も周波数が高くなりますので、2つ以上の倍音を第1共鳴に入れておくのは難しくなります。

男性がA4(ハイA)を地声で歌うのであれば、第1共鳴の周波数が880Hzを共鳴させておく必要があります。

音程が高くなれば、もっともっとです。

ここで声道のコントロール方法が重要になってきます。

技術の高い歌手は唇を横に開いたり、顎を落としたり、喉を上げたりして第1共鳴の周波数帯を上げるようにします。

言い方を変えれば、、、

唇をどれだけ開けるか?

顎をどれだけ開けるか?

喉頭をどれだけ引き上げられるか?

これらはとても重要な要素と考えられます。

そして、これらをトレーニングで可動域を拡げた限界と、声帯で作る事のできる音の高さの限界が、その人の器質的な限界点と言う事が出来ると思います。

もちろんこれは発声における喉頭機能が、卓越していると言う事が絶対条件になります。

共鳴だけではないと言う事です。。。念のため。

第1共鳴に1つだけ倍音がある場合

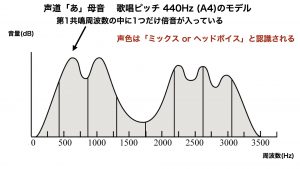

こちらは男性の「あ」母音の声道における共鳴特性にA4(440Hz)を歌ったモデルです。

この時の音色は丸く、柔らかい一般的に裏声と地声の中間的な意味でのミックスボイスの音色と言えると思います。

甘く、柔らかいイメージの時に使える方法だと思います。

ここでの共鳴コントロールは歌う音程によっては第1共鳴の周波数を下げる必要があるので、唇を丸めたり、喉頭を落としたりする事によって行う事が出来ます。

比較的、簡単なように見えますが、「高い声=喉頭を上げる、大口を開ける」と習慣付いてしまっている声にとっては至難の技に感じる事もあります。

訓練がとても重要になります。

Bozeman氏はこの共鳴法をClosed Timbre(開いた音色)と呼んでいます。

第1共鳴に基音(音程)を合致させて歌う方法

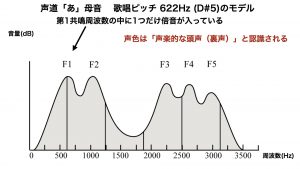

こちらは男性の「あ」母音の声道の共鳴特性にD5(622Hz)を歌ったモデルです。

第1共鳴と基音(音程)を完全に合致させているのが分かります。

これによって作られる音色は、女性ソプラノの声楽家の声をイメージすると分かりやすいと思います。

この共鳴方法は、常に音程と第1共鳴の周波数を合致させる技術ですので、曲中を想定すると難易度の高さが理解しやすいと思います。

1 メロディの動きによって、ピッチが変化する=基音が変化する

2 歌詞の動きによって、母音が変化する=共鳴周波数が変化する

そんな中で、ず〜〜〜〜っとピッチと第一共鳴を合致させ続けるわけです。

こう考えると、声楽家達がいかに高いボイス・コントロールの技術を持っているのかが分かると思います。

この共鳴法による声の増幅力は、個体によってはとんでもなく、ホールの中でオーケストラを前にしてもマイクが無くてもよく聞こえる声になります。

”個体によって”と書いたのは、トレーニングも重要ですし、個体の身体的な器質も重要とされています。

ですので、どれだけ訓練しても、全ての人がオペラ歌手と同等の声量を持てる事はありません。

最後になりますが

いかがでしたか?

ずーっと、母音における共鳴だの、倍音だのと話しをしてきましたが、今日の記事で初めて歌の実践的な共鳴法に触れました。

でも熟読してくれた方は、微細な母音のコントロールが声の増幅における重要な方法である事がわかり始めたのではないでしょうか?

もちろん、歌の初心者に「これを読んですぐに実践してごらん?」と言う内容ではありません。

これらの記事は、ボイストレーニングをしている方が「なぜこの母音でトレーニングするのか?」

もしくは熟練のシンガーが、「どうしてもこの母音だけベルティング出来ない」と言う時に「ああ、顎を少し開けば出来る!」と言った具合に、気付きのエッセンスになれば幸いです。

ちなみに!

僕はボイストレーナーとして、これらの共鳴の違いをそれなりの精度で聴き分けています。

そして何が足りないか?何が多いか?を考えながら、母音や声道の形状をイメージしながら様々なエクササイズを処方していきます。

この記事を書いた人

-

セス・リッグス Speech Level Singing公認インストラクター日本人最高位レベル3.5(2008年1月〜2013年12月)

米Vocology In Practice認定インストラクター

アーティスト、俳優、プロアマ問わず年間およそ3000レッスン(のべレッスン数は裕に30000回を超える)を行う超人気ボイストレーナー。

アメリカ、韓国など国内外を問わず活躍中。

所属・参加学会

Speech Level Singing international

Vocology in Practice

International Voice Teacher Of Mix

The Fall Voice Conference

Singing Voice Science Workshop

最新の投稿

ボイストレーナーのお仕事2024.12.23ボーカルエクササイズは単なるウォーミングアップ?

ボイストレーナーのお仕事2024.12.23ボーカルエクササイズは単なるウォーミングアップ? ミックスボイス2024.11.18加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート3

ミックスボイス2024.11.18加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート3 加齢による声の変化2024.11.12加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート2

加齢による声の変化2024.11.12加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート2 加齢による声の変化2024.11.10加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート1

加齢による声の変化2024.11.10加齢を物ともしない声を手に入れるためには?パート1